豪雪を乗り越え花から実へ

気がつけば6月、、、豪雪だった雪どこへ行ったのか?慌ただしい春もようやく少し落ち着き始めました。

多大な被害をもたらした今季冬

青森県では昨年末から2月に断続した記録的な豪雪によるリンゴ関連被害が過去最大の206億5000万円。雪の重みによる幹や枝折れが多発、今後の収量の低下が懸念される。青森は日本のリンゴ生産量の6割を占める産地だけに、今秋以降の全国の需給や輸出に影響を及ぼす恐れもある。 と発表された。

当農園でも少なからず被害はある。

品種別に見ると「トキ」の枝折れが酷い。そもそも枝に弾力の無く、枝が折れ易い品種であることは重々承知していたつもりだったが改めて自分の技術の無さを痛感させられた冬となった。

真っ白に咲く花、周りを見渡しても真っ白

2m以上も積もった雪だが、春には綺麗になくなり、とても沢山の花が咲いた。こんな年は「カラマツ被害」が懸念されることは生産者ならば誰もが知るところ。

沢山の花が咲き、結実することが出来れば豊作傾向だなと感じた春だったが、、、また今年もカラマツが騒がれている。開花期間の低温による訪花昆虫の鈍化、そして交配作業に使われるマメコバチの減少。当然といえば当然。確実に受精させるためには人工授粉をするのがいいのだが、途方もない労力と膨大な経費がかかる。今までは交配作業は昆虫任せだった生産者もここ数年人工授粉をするようになってきた。当農園では今年全品種に人工授粉を行なった。うまく交配できた所もあればそうで無い所ももちろんある。それでもできる限りのことはやったので悔いはない。

沢山の花に交配し、結実させ今度は最終的に実らせるりんごだけを選別する「摘果」が始まっています。単純作業ではあるが、園主の好きな作業でもある。欲を捨て如何に一つ一つのりんごに養分を生きわたらせるか考えながら夢中になれる作業でもある。早く摘果することで木の負担も軽くすることができる。とにかく大事な作業だ。

巷では、お米のニュースばかりピックアップされているが、農産物の適正単価というものは何だろうかと改めて考えてしまう。りんごも昨年は以上なほど高値で取引された年であったが、高値によるりんごの消費者離れが気になる、、、。

当農園も送料の値上げや資材の値上がりによる価格改定をしてきたが、今年は前年度と同じ価格で販売しようと思う。私も一消費者であるので消費者の気持ちも十二分にわかっているつもり。ただ正直ここ数年の資材の値上がりはキツイ、、、。

それでもSNS投稿すれば「今年の秋も楽しみにしてます」などのコメントをいただき期待されているのがヒシヒシと伝わる。一年を通して当農園のSNSを見てくださっている方には価格以上の価値と美味しさをお届けしたい。

2025大雪からのスタート

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします

昨年末までしっかりと仕事し年末年始くらいはゆっくりしたいと思ってのだが、、、。連日の大雪でりんごの木の雪下ろしからスタート。園内には車で行けないので膝までぬかる雪を歩いて園地まで行っての作業となります。

生産性のない仕事が大事なのだけれど

雪やぶを園地まで歩いて行くだけでも太ももはパンパン。園地に着く頃には汗だく。そこからまた気合を入れ直し、木に乗った雪の重みで枝おれしない様に雪下ろしする。昨年は小雪だったため一度も雪下ろしをしなかった。今年はこの作業に既に3日要している。全く生産性のない仕事ではあるが、りんご農家である以上りんごの木を守ることが最優先だ。品種によっては枝折れ被害が酷いところもある。枝折れ箇所を見るたびに猛省する年明けとなった。

年末年始から続くインフラ麻痺

県内全域で雪が降り続くもんだから主要幹線道でも除雪作業が追いついていない。

SNSをに流れてくるのは、「除雪が来ない」「除雪が下手」「排雪はまだか」などと除雪作業に対するクレーム投稿が多い。確かに市内に行けば道は雪で二車線道路が一車線になり路面はバンパーが破損するほど凸凹道となっている箇所も多い。行政にも苦情の電話が音を絶たないと言う。

実は園主である私はその昔、除雪の仕事をしていたこともあるのでこの実情を知るものとしてはこの大雪での除雪作業をしている方には頭が上がらない。今年のように大雪になると夜間の除雪だけでは間に合わず、日中も除雪作業となる。当然その分オペレーターの睡眠時間は削られる。身を削って作業していると言うのを忘れてはいけない。決して頑張っていないと言うわけでは無いと言うことを知ってほしい。

モラルの低い県民性を吐露しているだけ

SNSでの除雪クレーム投稿を目にするたび、県民性の低さに驚かされる。自分の通勤ルート、自宅前だけ除雪されていないのではないかと不安になっているのだろうか?そんなことはないし、ただただ雪が多いだけ。ホイールローダー等の除雪作業の機械を運転するには大型特殊免許、車両系の資格が必要となる為、オペレーター不足だともよく聞く。私も除雪作業の経験はあるが、住宅地の除雪は非常に難しい。道路に積もった雪を路肩に寄せての作業になるのだが、住宅地の場合には雪の寄場が無いに等しい。なので必然的に道路は狭くなりやすい。地域格差はあるものも、私の住む地域は県内でも有数の豪雪地帯だ。農家の多い地域であるため除雪機械や小型ホイールローダーを持っている人も多く今までの豪雪にも協力しあって乗り越えてきた。自分の家の除雪ばかりではなく、公民館の除雪、消火栓の除雪、道路が狭くなったら少しでも広くなるように除雪。これらは全てボランティア。こうした作業をSNSで投稿する人は少ない。当たり前だから。

追い討ちをかけるように今日は雨

大雪で積りに積もった雪。今日は雨。雪国に住んだことのない方にはわからないだろうが、水分の含んだ雪はものすごく重い。屋根の軒は折れ、小屋やカーポートはもちろん酷い場合は家が潰れる事もある。非常に危険な状態。天気予報を見てさっきまでりんごの木の雪下ろしをしてきた。小屋の雪も降ろしてきた。ギリギリまでできることはやった。あとは被害が最小であることを祈ろう。この雨で少しでも雪が溶けますように。

2024振り返り

りんごの収穫も11月17日で全て終わり、ご予約いただいてる分は発送済みとなりましたので少しだけ余裕のある日常となってきました。

春から不安なスタート

記録的に降雪量の少なかった昨年。雪害による枝の欠損などの被害はなかったものの平年よりも開花が早まった春。りんごの花が咲き始めると周りの農家では主力品種のふじの花が少ないという。昨年の猛暑の影響なのか?花芽形成が出来なかったのだと思う。とにかく花が咲かないということは実にならないという事になるので生産者としては一大事だ。幸い当農園では例年通り開花量は十分。花の質もよく意気込んで人工授粉もやった。しかし不受精果(カラマツ)が多く、着果量が少なくなってしまった。出来ることはやったつもりだが春から自戒するスタートとなった。

近年、この不受精果(カラマツ)が非常に厄介だ。気候変動により開花が早まり遅霜により落花もある。いくら良い花芽が出来たとしてもしっかりと受精させることが出来なければりんごは実らない。今年に関しては交配用に使用するマメコバチが前年の猛暑により巣の中で死んで活動が低下したという。当農園では出来る限り人工授粉をしているが今年はほとんどの品種が一斉に開花した、、、通常品種ごとに開花は少しずつずれて咲くのだが一斉に咲いてしまっては交配作業も追いつかない。

こうした時の対処は今後の大きな課題だ。

猛暑の夏は当たり前

昨年のような酷暑では無かったものの今年の夏も暑かった。どうしても前年の夏に比べてというふうになってしまうので今年の夏はそうでもないと思っていたが、平均気温は昨年よりも高かったようだ。りんごが焼け焦げるような事にはならなかったが、少なからず被害はあった、、、早生品種についてはこれからもっと作り辛くなるのだろうか?主力品種のサンふじでも気候変動の影響はあるように思える。私が就農した当時、11月のサンふじの収穫期には必ず何度も霜が降りたのだが、近年はなかなかその時期に霜が降りない。寒さに当たったりんごは美味しくなると思っている私にとっては気温を操作できないもどかしさがある。

良い出来秋なのか?

収穫期になり「つがる」はまずまずの出来だったが、「トキ」を収穫してみるとワンサイズ小さく、収量も1割ほど少なかったがお客さんの反応は過去1と言って良いほど良かった。園地によってはやはりワンサイズ小さく収穫量も減った園地もある。原因はなんなのか?仮説を立てながら来年の栽培管理に活かそう。収穫を終えてみると、昨年よりは収穫量は多く、平年よりも少しだけ少なく済みホッとしている。秋には季節風の影響、台風も来ず、全体的にみると良い出来秋だったのではないだろうか。100点満点の出来秋はいつか来るのだろうか?

相変わらずの売り切れ、ごめんなさい

当農園では収穫量の5割を直接お客さんへ販売する直販、5割をJAやりんご屋さんへ出荷している。この割合を直販7割、出荷3割まで持って行きたい。やろうと思えば数年前からは可能だが顧客満足度が下がってしまうことが容易に想像できる。この割合は佐藤農園としての規格に合うりんごが5割しか採れないと言うことでもある。この規格を下げることで直販7割まではすぐに達成できる。現に在庫の無くなった今でも毎日注文がくる。この時期は毎年お客さんにはごめんなさいと伝えなければならない。結局、生産力(自分の求める品質のりんごを作る力)が大事だと毎年毎年この時期になると考えさせられる。自慢するわけではないが、当農園の顧客満足度は高いと自負している。固定客もいる、ロイヤルカスタマーと言われるお客さんも何人も思い浮かぶ。ここ数年のリピート率は95%以上。これは佐藤農園としての規格の厳しさが顧客満足度の高さに繋がっていると思う。ただ売り切れが早いのでその点の満足度は低いと思う、、、。ごめんなさい。

対価を求めての直販

昨年、今年と産地市場は怖いほどの高値でりんごが取引されている。生産者としては喜ばしいことではあるのだが、20キロ木箱10,000円なんてのはザラ。品質の悪いりんごまでも今まで聞いたことないような高値だ。良いりんごが高値なのは良いとして、品質の悪いものまでも高値だと末端の消費者は品質の悪いものも高い値段で買わなければならなくなる。なんだかな〜

私が就農した当時、りんご暗黒時代だと思っていて20キロ1,500〜6,000円という市場価格だった。さすがにこれだとマズイと思い直販を始めたのだが、昨年や今年の市場価格を目にすると、夜な夜な荷造り作業、事務作業をしているのが億劫になることもある。それでも自分のお客さんには対価をいただいていると思っているので頑張れる。もちろん私の給料も価格に反映させてもらっている。生産コストできる限り抑えつつ、収穫量を増やすことで佐藤農園としての利益は大きくなるのだがこれが一番難しい。

今年もたくさんのご注文をいただき、9月下旬から今でも毎日出荷している。たくさんのお客さんに支えられていることを出荷個数をみると安易に感じる事ができる。

2パターンのお客さん

この時期になると、お歳暮駆け込み需要でたくさんのお問合せがある。

しかし、残念ながら当農園には余裕がありませんとお伝えすると大体2パターンの答えが返ってくることに気付いた。

一つ目は「残念だけど仕方ないね。来年は早く注文するね」

二つ目は「そこをなんとかならない?ダメなら誰か他の農家さん紹介して」

大体この2パターン。

当農園のお客さんは一つ目のパターンのお客さんがほとんど。これはりんごが買いたいから注文しているのではなく”佐藤農園のりんご”が欲しくて注文している方だ。

二つ目のパターンは”りんご”が欲しいと言うお客さん。

お客さんに優劣は付けないようにしているつもりだが私も人間です。どちらに感情が動き、どちらのお客さんにりんごを食べてもらいたいかはハッキリしている。

”りんご”が欲しいと言うお客さんにはネット検索してみたらとハッキリ伝えます。

当農園よりも品質の良いものが安価で売られているかもしれませんと。

”佐藤農園のりんご”が食べたいと思わせることのできなかった私の栽培技術の未熟さもあるだろう。お客さん全員が納得できるりんごは現実的に不可能だと思うが、最近は私が納得できなくてもお客さんが納得できるりんごが”良いりんご”なのではないだろうかと思うようになってきた。

明日からは荷造り作業に加え、園地での剪定作業も並行し進めていこうと思っている。お客さんの納得するりんごはどういうりんごなのか想像しながら、明日も頑張ろう。

怒涛の農繁期突入

りんご農家の夏休みも終わり、鈍った体に鞭打ちながらの農繁期。

昨年のような酷暑とまではいかなかったものの今年の夏も暑かった。今年も早生品種の日焼けさせてしまったという反省からのスタートとなった収穫期。ちょっとした油断からの日焼け。改めて自然の厳しさを痛感させていただきました、、、

この時期からは葉摘、玉回し、収穫と各品種の生育状況を見ながらの作業となります。

今年は昨年のように鳥害もなく、適度に雨も降り肥大も良好。いい出来秋を期待できそうな寒暖差もある。このまま最後まで何事もない年である事を願わずにはいられない。

当農園では、10月が1番忙しい。

ひろさきふじやトキ、紅玉、シナノスイート、ジョナゴールド、シナノゴールドと10月に収穫される品種が多い。それに加えて主力品種であるサンふじの着色管理もある。

収穫される品種が多いということは夜業の荷造り作業もある。収穫したばかりのリンゴを新鮮なうちに発送したいという園主の強い想いからできる限り早くお客さんへと発送するようにしている。

発送業務があるということは、もちろんそれに関わる伝票処理作業等の事務作業もある。これがまた時間のかかる作業。スタッフには農作業を頑張ってもらっているので、こうした事務作業はほぼほぼ園主が夜な夜な行なっている。

近年、産地市場では高価格でりんごが取引されている。高値キロ500円以上の品種もある。とても魅力的な価格だというのが本音。しかし、当農園にはたくさんのお客さんがいるので決して裏切ることはできない。今までどんな年も買い支えてくれたお客さんがいる。リンゴを作っていく上でとても心強い。目先の単価に食いつくわけにはいかない。

美味しいリンゴを心待ちにしているお客さんのために今日もただただ頑張ろう!

水不足のりんご園と夏休み

お疲れ様です。記録的な消雪だった今年、雪解けが早く気温も高く推移したため例年よりもリンゴの生育が早まり、開花も早く、落花日も早かった。昨年の猛暑や干ばつの影響もあり、全県的にリンゴのカラマツ被害が深刻。いろんな要因が重なり不受精果となるのだが、特に主力品種ふじのカラマツ被害が酷いという。収穫量が5割減などという生産者もチラホラ、、、。春の時点でリンゴが実っていないのだから秋に収穫できリンゴもない。幸い当農園ではそこまでの被害ではないものの、良品果率の低下は免れない。

農業の基本はやはり「お日様」そして「水」

例年ならば6月には梅雨入りし雨合羽を着ての摘果作業となるのだが、今年はほとんど着ていない。小雪だったこともあり、園内の土壌水分量も春先からかなり少なく、ここにきてなかなか雨が降らない、、、。りんごの肥大も鈍化したように感じる。いまの時期は来年以降の花芽形成時期でもあるので日照時間やある程度の土壌水分は必須。どんなにいい土壌でも「お日様」「水」が無ければいい作物は出来ないと改めて考える。

過去最速で一回目の摘果終了

今の時期、リンゴ農家は摘果作業に勤しんでいる。今年はカラマツ被害があったため実になったものが少なく、摘果作業が例年よりも早く進んだ。もちろんスタッフの摘果スピードも上がったのもある。これからはさらに一個一個吟味しながらの摘果作業をしていく。

仕上げ摘果も過去最速で終了

先日二回目の摘果(仕上げ摘果)も終了した。昨年に比べると10日ほど早く終了。今の段階で小さな実、変形果、傷がついたものを摘果して樹に実らせる実を調整する。6月中にすべて摘果作業を終わらせるというのが生産指導ではあるが、すべて手作業であるためなかなかそれまでに終わらせるのは厳しい。ただ今年は例年になく早く終わることができたので、来年の花芽形成も進み来年が楽しみでもある。

意識的に休むことの重要性

農家には休みがない、確かにそうかもしれない。ただ私は仕上げ摘果が終わってから早生品種の着色管理が始まる8月下旬まではゆっくりと過ごしたいと思っている。もちろん妻や母親にも休んでもらっている。農家である以上、作物の生育に合わせた管理や、天気に合わせた管理、、、一日中部屋でゴロゴロすることはないが、気持ちだけでもしっかりと休んでいる。子供のサッカーの送り迎えや試合の応援、エアコンの効いた部屋での読書、家族での外食など。今まで休みなしでひたすら仕事してきたのだから、しっかりと休んで心も体も万全にこれから来る超農繁期に備えたい。

慌ただしい春の作業とマルチタスク

暖冬小雪だった冬から、あっという間に桜の開花、リンゴの花も開花そして現在はリンゴの花も散り、少しずつリンゴの実も膨らみ始めてきました。

りんごの花の開花までに

4月上旬に剪定作業も終わり、剪定枝の片付けや伐採した木の伐根、そして園内の排水不良だった場所に暗渠パイプをやるなど今年は準備万端に開花期を迎えた。

開花期を迎え園地は花で真っ白、園主の頭の中も真っ白

⚪︎次年度交配用の花取、花粉精製

準備万端で開花期を迎え、一番先に咲く王林の花から摘花開始。当農園では王林の花から次年度受粉用の花粉を採取するため一つ一つ手作業で状態のいい花を選別しながら摘花しているのだが、これがまた労力と根気のいる作業。例年であれば3日ほどこの作業をすることができるのだが、今年は開花期の気温が高かったため、一気に花が開いてしまい2日しか摘花採取できなかった。

⚪︎交配作業

一気に各品種花が咲いてしまったため、交配作業も並行しやらなければなりません。中心花の咲いた品種からラブタッチという機械を使用し迅速かつ丁寧に交配していく作業なのだが、これまた気の遠くなる作業で根気のいる作業。

マメコバチを使用した交配方法もあるが、当農園では数年前にすべて人の手で交配する人工授粉に切り替えた。マメコバチでの交配は労力の大幅な軽減になるが、今年はどういう訳かそのマメコバチが巣箱から出てきていないという。研究機関で調査はしているもののはっきりとした原因はまだ解明されていない。この時期にマメコバチが飛んでくれないということは交配作業がうまくいかず、花が咲いても実にならない、、、。

⚪︎病害虫防除の最重要時期

この時期から上記内容に加え病害虫の防除も始まります。虫は発生初期に殺虫剤を散布することでおおよそは防除でるが、リンゴの病気は目視できるようになってからでは対処が遅すぎるため、発生予察し消毒作業をしなければならない。降雨前に消毒作業をするのが基本だが、毎回毎回降雨前に散布していては経済的にも労力的にもキツイ。薬剤の特性を理解し散布することが大事。

⚪︎地元のコミュニティと役職

田舎に住んでいるとたくさんのコミュニティが存在していますが消防団がその代表の一つではないでしょうか。私の場合小さな村に住んでいるため、消防団との関わりも深く20代前半に入団、今では部長となっております。今年は雪解けが早く、乾燥した日が続いたため近所での林野火災も多く何度出動しただろう。自分の仕事を投げ出し、火事場へ行く。会社員ではありえない状況。火事場へ来るのは大体リンゴ農家。みんな地域を守るため自分の仕事そっちのけで消火活動している。

マルチタスクからの解放

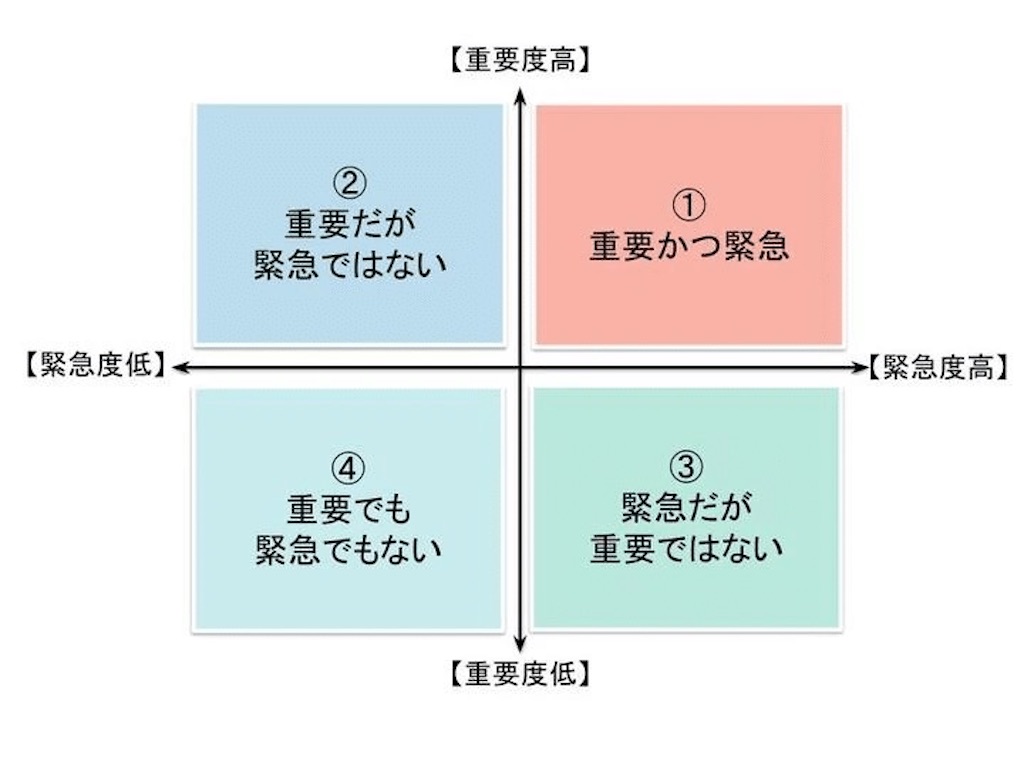

マルチタスクという言葉を改めて調べていたが、上の図の4つに分類されるらしい。

ただ、開花期のりんご農家の作業はほとんどが①に分類される。

開花期間の限られている時期の摘花花粉精製、交配作業。突然サイレンが鳴り出動要請がある消防団活動。ころころと変わる天気予報に合わせた病害虫防除。作業計画を立ててもリスケ、リスケの毎日で心身共に疲れる日々もようやく終わった。今日は1日雨予報で風も強まるということなので農休日とした。明日からはただひたすらに摘果作業に勤しもう。

りんご栽培は矛盾の克服

りんご栽培は矛盾の克服だと先輩に言われたことがあります。

当時の僕には何を言っているのだろう?そう思った記憶がある。

りんご栽培に携わり15年以上が経ち、収納した時に感じたことや、教えていただいたメモを読み返してみるとその当時に解らなかったことが今では少し理解できたように思えます。

沢山花芽を付けるための剪定

この時期りんご農家は剪定作業に勤しむ季節です。りんごを毎年のように収穫し販売し、そのお金で生活していかなければなりません。毎年毎年りんごを安定的に実らせるということは非常に難しく、それを実現するためには剪定作業は必須となります。果樹栽培剪定の中でも最も難しいとされるりんごの剪定。篤農家と言われる人や、剪定の先生と言われる人はやはり毎年安定してりんごを生産しているように思います。

剪定の基本は「木を健全に維持すること」

ただ木を元気に維持するだけならとても簡単。しかし木を健全に維持しながら“美味しいりんご”を沢山生産していくということに剪定の技がある。りんごを沢山実らせるには沢山の花芽が必要。しかし花芽が沢山つくということは木が弱ってきたということ。沢山花芽をつけた木は弱り病気になりやすくなったりと管理が大変。

樹勢の強い木は逆に花芽が付きにくく、さらにはこういった木に実ったりんごにはコクがない。

ある程度弱らせながらもしっかり樹勢のコントロールするというところに剪定の技がある。

沢山花芽がついたら今度は沢山摘花する

たくさんの花芽をつけるために剪定したはずなのに、沢山咲いた花を今度は摘花するという矛盾。りんごの場合、4つの花株のうち1つの花株に選抜して最終的に実らせるのが基本。100個のりんごが欲しいのなら400個の花芽が必要というわけだ。そうすることで、その年のりんごの品質や、次の年以降の花芽の着生がよくなるというデータもある。過度に実らせ過ぎると、確かに次の年の花芽の付きはよくないし、その年のりんごの肥大は悪い。

美味しさの証は葉っぱなのか?

近年生産現場では、「葉取らず栽培」が劇的に増えつつある。葉取らず栽培とは、りんごの着色管理(葉取り、玉回し)作業を行わない栽培方法。太陽の光をたっぷり浴びた葉が作りだす養分を十分に蓄えた美味しいりんごが出来るという。葉を取らないため果実表面に色むらができたりするのも特徴。

しかし“美味しいりんご”を作りたいから葉取らず栽培をしている生産者は本当に極々少数だと感じている。生産現場では秋の農繁期の人手不足が深刻で秋の着色管理をしなくても良いからという理由だけで葉取らず栽培が急増している。生産者の立場からすれば全て手作業の着色管理をしなくても良いというのは多大なメリットでもある。

私自身、沢山の生産者のりんごを食べてきたという自負はある。その中で美味しい葉取らずりんごだなと客観的に思ったのは数名の生産者だけ。やはりその方たちは“美味しいりんご”を作りたいからという理由で葉取らず栽培に取り組んでいた。葉取らずりんご=おいしいりんごとは必ずしもならないが消費宣伝PRするには色むらのあるリンゴというデメリットをカバーしなければいけないので「美味しさ」を強調したPRとなってしまう。美味しさを追求するために葉取らず栽培に真剣に取り組んでいる生産者からすれば、省力のためだけに葉取らず栽培をしている生産者と同じ葉取らずリンゴとして陳列してほしくないはず。葉取らず栽培だからおいしいとPRするが現場では省力のための栽培方法という矛盾。

価格高騰による生産意欲の低下

昨年産のりんごは全国的に品薄だったため、産地市場での取引価格はずっと高値が続いている。B級品やC級品といった下位等級品でさえ聞いたことのないような高値での取引となっている。生産者側からすれば近年の資材高騰で生産経費が上がっている中、収穫量が少なかった昨年のような年は少しでも高値で取引されなければ赤字となってしまう。

ここ数年りんごの取引価格は私が始めたころに比べると1.5倍~2倍ほど高く市場取引されているように感じる。先述したように下位等級品でさえ高値で取引されているため、高値慣れした生産者の”いいりんごを作ろう”という意識が薄くなってきている生産者も多い。”いいりんご”でなくとも高値で取引されているのだから。

豊作祈願はするが、豊作貧乏という矛盾。

「おいしいりんご」という言葉

先日、りんご仲間の先輩が「最近の剪定会では”おいしいりんご”という言葉が聞かれなくなった」ということを言っていた。確かに。

りんご生産者である以上、おいしいりんごをどこまでも追求するのは当然だと思うが最近はそうした生産者に出会うことは少なくなったように感じる。

ただ、私の周りには「おいしいりんご」を追求している仲間や先輩が多い。改めて人に恵まれていると感じる。そういった方とのりんご談義はとても楽しくとても勉強になる。時間を忘れるほどりんご談義に花が咲きとても有意義な時間を過ごしたと感じる。そうした時間を大事にしたい。

矛盾の多いりんご産業だが、生産者はおいしいりんごを追求し、豊作でも対価で取引されるもっともっと整合性のとれた産業になってほしいと願うばかりだ。